- カテゴリ

-

- スタッフブログ (0)

- 経営理念・ビジョン (2)

- 社長の日記 (229)

- 社長宅の新築日記 (51)

- 1 家づくりを後悔させない羽田建設の約束 (2)

- 2 坪単価・価格表 (1)

- 3 価格表に含まれるキッチン・洗面・お風呂など (1)

- 5 長期優良住宅とは (12)

- 6 完成保証制度とは (20)

- 7 省令準耐火構造に対応した自然素材の家 (3)

- 8 ZEH(ゼッチ)とは (2)

- 1分で分かる失敗しない家づくりの教科書 (151)

- 10 家造りの工事 (576)

- N様邸(岐阜市北一色) (3)

- M様邸(岐阜市長良) (3)

- S様邸(岐阜市蔵前) (3)

- T様邸(羽島郡岐南町) (5)

- N様邸(各務原市上中屋町) (2)

- S様邸(各務原市各務) (4)

- O様邸(各務原市那加) (4)

- Y様邸(山県市大森) (3)

- A様邸(岐阜市岩地) (3)

- Y様邸(各務原市川島) (4)

- F様邸(関市) (4)

- Y様邸(一宮市) (5)

- K様邸(一宮市) (3)

- K様邸(瑞穂市) (4)

- G様邸(各務原市) (4)

- H様邸(岐阜市江崎) (3)

- N様邸(各務原市前渡) (2)

- M様邸(各務原市鵜沼) (2)

- Y様邸(岐阜市柳津) (2)

- Y様邸(大垣市) (0)

- W 様邸(大垣市) (2)

- F様邸(可児市) (2)

- T様邸(岐阜市東中島) (3)

- H様邸(岐阜市日置江) (4)

- S様邸(本巣市) (4)

- K様邸(岐阜市鏡島) (2)

- M様邸(羽島市) (2)

- I様邸(岐阜市中川原) (3)

- H様邸(笠松町) (3)

- M様邸(柳津町) (1)

- A様邸(岐阜市則武) (2)

- K様邸(岐阜市加納) (3)

- M様邸(瑞穂市牛牧) (2)

- K様邸(大垣市墨俣町) (3)

- S様邸(岐阜市野一色) (3)

- M様邸(岐阜市市橋) (3)

- H様邸(関市小屋名) (2)

- O様邸(羽島市竹鼻町) (4)

- T様邸(岐阜市鏡島) (3)

- S様邸(各務原市前洞) (2)

- K様邸(岐阜市大洞) (2)

- N様邸(岐阜市則武) (4)

- S様邸(岐阜市野一色) (3)

- H様邸(岐南町) (4)

- T様邸(岐阜市今嶺) (4)

- Y様邸(山県市) (2)

- N様邸(池田町) (2)

- A様(笠松町) (2)

- Y様邸(岐阜市岩田) (2)

- N様邸(瑞穂市) (3)

- K様邸(関市) (2)

- Y様邸(大垣市) (9)

- A様邸(岐阜市野一色) (6)

- T様邸(美濃市) (4)

- K様邸(揖斐郡 池田町) (4)

- M様邸(羽島郡岐南町) (1)

- N様邸(各務原市川島) (1)

- A様邸(羽島郡岐南町) (11)

- N様邸(愛知県一宮市) (15)

- K様邸(各務原市) (15)

- Y様邸(愛知県清洲市) (9)

- H様邸(岐阜市切通) (12)

- A様邸(岐阜市西荘) (7)

- K様邸(羽島市) (13)

- S様邸(愛知県一宮市) (7)

- O様邸(岐阜市諏訪山) (12)

- O様邸(岐阜市琴塚) (13)

- F様邸(大垣市) (7)

- A様邸(岐阜市六条) (10)

- K様邸(揖斐郡池田町) (6)

- Y様邸(岐阜市長良) (10)

- O様邸(岐阜市御望) (14)

- H様(羽島市) (13)

- S様邸(岐阜市六条) (17)

- K様邸(岐阜市西川手) (10)

- T様邸(岐阜市西改田) (13)

- A様邸(各務原市) (8)

- N様邸(岐阜市茜部) (10)

- S様邸(岐阜市岩地) (7)

- N様邸(岐阜市瑞雲町) (9)

- E様邸(岐阜市加納) (8)

- M様邸(本巣市北方) (6)

- H様邸(本巣市北方) (6)

- I様邸(羽島市) (6)

- M様邸(笠松町) (12)

- S様邸(岐阜市則武) (5)

- H様邸(岐阜市則武) (9)

- M様邸(丹羽郡大口町) (8)

- K様邸(羽島郡岐南町) (5)

- I様邸(各務原市) (6)

- F様邸(岐阜市手力町) (4)

- S様邸(羽島市) (5)

- G様邸(一宮市) (0)

- Y様邸(揖斐郡揖斐川町) (11)

- K様邸(不破郡垂井町) (5)

- K様邸(岐阜市琴塚) (5)

- W様邸(大垣市) (3)

- E様邸(関市) (7)

- T様邸(岐阜市田神) (3)

- Y様邸(岐阜市大洞) (4)

- O様邸(岐阜市日野) (4)

- A様(岐阜市岩崎) (3)

- M様邸(岐阜市西島) (3)

- T様邸(岐阜市早田) (3)

- K様邸(岐阜市手力) (3)

- S様邸(各務原市) (3)

- Y様邸(岐阜市水海道) (2)

- I様邸(大垣市) (2)

- S様邸(岐阜市薮田) (2)

- K様邸(各務原市川島) (3)

- N様邸(各務原市) (2)

- Y様邸(各務原市) (3)

- W様邸(一宮市) (5)

- 11住宅の性能を解説 (37)

- 仕様の提案事例 (25)

- 定期点検 (9)

- リフォーム (7)

- お知らせ (186)

11住宅の性能を解説2017/09/11

先日の勉強会で、こんな質問を受けました。

「Q値がどれくらいの家を造ってもらえますか?」と言う質問です。

私からのアドバイスは、

「Q値についてですが、従来の断熱性能を表す熱環境の指針は熱損失係数(Q値)と言う用語を使用していましたが、平成25年度に断熱計算の法律が変わり、Q値からより厳しいUA値に変更になりました。」

「これからは、古い断熱基準のQ値ではなく、新断熱基準のUA値で住宅会社を比較されたほうが良いと思います。」

「今だに、Q値の説明をするような住宅会社さんであれば、よく検討されたほうが良いと思います」

とお答えさせて頂きました。

住宅の法律は、毎年改正されます。

私共では当たり前の事でも、初めて家づくりをされるお客様にとっては、知らない情報ばかりです。

今後も勉強会等を通じて、分かりやすい情報をお伝えして、間違いのない家づくりのお手伝いをしたいと思います。

11住宅の性能を解説2016/04/24

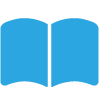

2016年4月14日に発生した、熊本県熊本地方の地震では、本震・余震も合わせた3日間で震度3以上の揺れが330回以上発生しています。

本震・余震などで家具などの転倒・落下や窓の破損の他に、地震の揺れが直接建物に伝わるため、構造体にも大きな負担がかかります。

巨大地震が発生した時、倒壊しない耐震性のある住宅を建てるのは、建築会社として当然だと思います。

また、地震発生時に家具などの転倒から、家族の安全を守る事も大切です。

そこで、本震・余震による二次被害を防ぎ、家族の命や財産を守ることがでる「免震住宅」「制震住宅」のお話をさせていただきます。

「免震住宅」「制震住宅」のメリット・デメリット

「免震住宅」とは

基礎と建物を切り離すことで、地震の衝撃(揺れ)を吸収し、地震のエネルギーを建物に伝わりにくくする工法です。

揺れの軽減率は85~95%になり、建物内の揺れ及び家具の転倒はほとんどなく、二次被害を防げるメリットがあります。

免震工法の工事費用は250~400万円(木造住宅の場合)程度になり、工事費用がかなり高くなるデメリットがあります。

「制震(減震)住宅」とは

建物の1部に可動部分を設け、揺れを吸収する工法で、揺れの軽減率は20~50%になります。

建物内の揺れを軽減することで、二次被害も軽減できるメリットがあります

また、制震工法の工事費用は、免震工法の1/10~1/3程度で、免震工法よりかなり安価に導入できます。

では、どちらの工法がお薦めか

性能と費用のバランスを考えた場合、長期優良住宅で「耐震等級3」の認定を受けていることが前提で、「認定耐震等級3+制震工法」が家族の安全確保の為に更にお勧めです。

11住宅の性能を解説2015/11/09

11住宅の性能を解説2015/10/18

旭化成建材が、くい打ち工事で虚位のデータを使い、マンションが傾く問題が発生しています。

今回の問題はマンションだけでなく、これから2階建ての木造住宅を建てる方や、既に建ててしまった方に、実際に起こりうる悲惨な問題だと考えています。

何故、悲惨な問題になるのか、まずは建築基準法の問題点を3つお伝えします。

問題点1

2階建てまでの木造住宅は、構造計算をされていません。

四号建築と呼ばれる2階建ての木造住宅は、建築確認申請で構造計算が義務づけられておらず、構造計算をしていない実態が建築業界の常識です。

問題点2

木造住宅の基礎も、構造計算をしていません。

木造住宅の基礎も、必要な地耐力が定められている程度で、安全性を確保するための具体的な法律はありません。

問題点3

くい打ち工事のデータも提出義務がありません。

地盤調査をする住宅会社は多くなりましたが、地盤調査のデータやくい打ち工事のデータを検査機関に提出する義務がありません。

以上、建築基準法の問題点を3つ挙げましたが、ほとんどの方が知りません。

なので、今回のような悲惨な欠陥工事は誰にでも起こりうるのです。

そこで、上記の問題点を自分達で防ぐにはどうしたらいいのでしょうか?

実は簡単に防ぐ方法があります。

その方法とは、設計と施工の段階で、2重に第三者機関の厳しい検査、承認を受けることです。

そうする事で、どう転んでもごまかせないようにするのです。

羽田建設では、「長期優良住宅制度」に基づき、設計と施工の段階で、2重に第三者機関の厳しい検査、承認を受け、すべてのお客様に住宅の性能をお伝えしていますので、すべてのお施主様に安心して頂いております。

くい打ち工事で、欠陥工事をなくす羽田建設の取り組みを3つお伝えします。

取り組み1

地盤調査のデータは第三者の検査機関でデータ解析をしてもらい、不正を見抜くようにしています。

取り組み2

くい打ちの工事中は、支持層までくいが到達したか確認する為にトルク計使います。

更に、トルク計のデータは第三者の検査機関に確認をしてもらいます。

取り組み3

セメント量の改ざんを防ぐために、材料の使用量を計測しその数字を第三者の検査機関に確認をしてもらいます。

以上、羽田建設は、くい打ち工事も欠陥工事を無くす為に、第三者機関の厳しい検査、承認を受けた後に、検査と承認の受けた資料は、すべてのお施主様にお渡しして、安心して頂いております。

11住宅の性能を解説2014/12/08

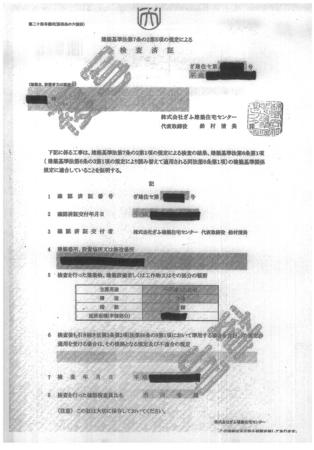

今回は、公的機関が行う完了検査の重要性のお話です。

住宅が完成すると、建築確認申請した設計図面と完成した住宅が同じか、公的機関の検査員が来て最終確認をしていきます。

普通に考えると、建築確認申請した設計図面と、完成した住宅が同じなのは当たり前だと思うはずです。

ところがです。

建築確認申請した設計図面と完成した住宅が、違う事が有るのです。

信じられない話ですが事実です。

そのような住宅は、完了検査を受ける事はできません。

全国的にみても、完了検査を受けている住宅は9割位で、1割の住宅が完了検査を受ていないのです。

完了検査を受けてない理由のほとんどが、違法建築物の確立が高いと言わざるをえません。

ここで一番大事な事は、家造りをされるほとんどの方は、完了検査が有ることを知りません。

完了検査を受けてない住宅だと気がつかないまま、10人に1人は違法建築物を購入している場合があるという事です。

そこで、これからの注意ポイントとして、公的な完了検査を受けると、検査済証が貰えます。

既に住宅を購入された方は、完了検査をした証明の「検査済証」があるか、一度確認してみると良いですよ。

11住宅の性能を解説2014/12/05

冬場の基礎工事で、注意するポイントがいくつかあります。

1つ目のポイントとして、2014年9月2日にコンクリート強度の重要性を、説明しました。

それでは、今回お伝えする2つ目のポイントは、基礎の養生の方法です。

まずは、下の写真を見て下さい。

基礎の上全体に、透明の養生シート(赤色の矢印)がかぶせて有るのが分かりますか。

冬場の工事は、基礎のコンクリートの上全体に養生シートをかぶせないと、コンクリート中の水分が凍結して、コンクリートのひび割れを誘発し、基礎の強度が低下する恐れがあります。

そのために、基礎のコンクリートの上に養生シートをかぶせて、コンクリート中の水分が凍結しないようにしているのです。

機会があれば、色々な住宅会社の基礎工事を見比べながら、養生シートがかぶせてあるか、意識して見られてはいかがでょうか。

これから家づくりを考えている方は、基礎工事の方法を見るだけでも、色々と勉強になると思います。

11住宅の性能を解説2014/11/30

今回は、住宅見学をする時のチェックポイントを説明します。

今日お話しするチェックポイントは、「床下収納庫」です。

床下収納庫が重要?と思われるかもしれません。

実は、ここを見るだけで、住宅の断熱性について結構分かります。

それでは、チェックする方法を説明しますが、その方法は簡単です。

住宅見学会の時に、床下収納庫の蓋を開けるだけです。

断熱性の良い住宅の床下収納庫は、下の写真のように蓋が2重構造になっています。

蓋を開けた状態の写真ですが、更にベージュの蓋が下に有ります。

このベージュ色の蓋は断熱材になっていて、この蓋を外すと収納庫が見えます。↓

他の住宅会社さんの住宅は、断熱材付きの床下収納庫は使用していません。

たったこれだけの事ですが、床下収納庫の蓋を開けるだけで、細かいところまで断熱性を考た住宅かどうか、簡単に判断ができます。

ほとんどの方が知らないポイントですが、こういう部分を見るだけで、住宅会社の取り組む姿勢が表れます。

是非、注文住宅や建売住宅の見学会ではご確認して下さい。

11住宅の性能を解説2014/11/24

今回は、工事中の雨対策のお話をします。

建物の上棟後、外壁の防水シート工事が終わるまでの2週間位は、柱等の構造部分が見えています。

もし雨対策をせずにそのままにしておくと、雨が降った時に建物の中に雨が吹き込み、柱等が濡れて住宅の耐震性や耐久性に問題がでてくる恐れがあります。

当然、お施主様もとても心配されます。

そこで、弊社の雨対策は、構造部分が雨に濡れないように、ブルーシート(防水性有り)で建物全体を仮囲いします。

このように対策する事で、上棟後も構造部分を雨から守っています。

ただし、全ての住宅会社さんが上棟後、すぐに雨対策をしているわけではありません。

私も雨の日に車を運転していて、構造部分が雨に濡れ放題の工事現場を見かけます。

機会があれば、雨の日の対応を見る事で、住宅会社さんの家づくりに対する姿勢が分かると思いますのでご参考にして下さい。

11住宅の性能を解説2014/11/05

住宅の耐久性を高める、外壁通気層工法(2)の説明をします。

前回、外壁通気層工法(1)では、壁の中に絶えず空気を流れるようにする事で、「湿気・湿度」のコントロールをして、住宅の耐久性を高める工法だと、説明をしました。

2回目の説明は、壁の中の内部結露(壁体内結露とも言う)を防ぐ方法の説明です。

内部結露とは、湿気、結露、雨漏りなどで、壁の中に結露が発生する現象です。

壁の中で結露が発生すると、気がつかないうちにシロアリや腐朽菌の温床になり、木を腐食させる恐れがあります。

一時的で、ごく少量の内部結露であれば大きな問題にはなりませんが、湿気が屋外に逃げずに、常に断熱材や柱などの構造材が湿った状態にあると、カビが発生したり、腐敗が進み、住宅の寿命に影響を及ぼします。

そこで、いかに内部の湿気を逃がして適度な乾燥状態を保つかが、家の耐久性を向上させる、大きな決め手になります。

下の絵のように、壁体内に湿気が発生しても自然に室外に排出できる工法が、外壁通気層工法になります。

壁体内の結露の発生を抑えることで、大切な住宅の耐久性を高める、非常に重要な工事を弊社はしています。

11住宅の性能を解説2014/11/01

住宅の耐久性を高める、屋根裏換気の話をします。

夏、2階に上がる時に、1階と2階の温度差がかなりある事を、感じた事がありませんか。

この現象が起こる住宅は、とても断熱性能の低い住宅になります。

1階と2階の温度差の原因として、太陽の照射熱で屋根が熱くなり、その熱が屋根裏にこもります。

こもった熱が、2階を暖めることで、2階の部屋の温度が更に上昇するので、温度差ができる原因となります。

せっかく新築した住宅で、毎年このような現象が起こると、住宅の耐久性が年々落ちていきます。

更に、2階の部屋のエアコンの効き目も悪いので、毎月の電気代も多く必要になります。

そこで弊社では、屋根裏の熱対策の一つとして、屋根裏換気口の取り付けをしています。

屋根裏換気口は、屋根の一番高い場所から空気が抜けるように作ります。

夏場は、屋根裏の熱い空気が上昇して、屋根裏換気口から外に抜けていきます。

1年中、屋根裏を通気する事で、住宅の耐久性が飛躍的に高まり、毎月の電気代も安くなります。

11住宅の性能を解説2014/10/31

住宅を建て替える時に、古井戸が有る場合、埋めるべきか埋めずにおくべきか悩むと思います。

結論を先に言うと、

家相では『古井猥に塞ぐべからず』といって、むやみに埋めてはならないと言われています。

井戸は水神さまのいるところなので、むやみに埋めると祟りがあるとされているからです。

弊社では、古井戸が有る場合、井戸のパイプを地面より上に出るように,工事の時に伸ばして対応しています。

何故、井戸のパイプを地面より上に出るように伸ばすかと言えば、「水神様が息できるように」と昔から言われているからです。

それ以外にも、神主さんに古井戸の御払いをしてもらいます。

やはり、土地の神様を大事にする気持ちが大事ですからね。

11住宅の性能を解説2014/10/28

住宅の耐久性を高める、基礎パッキング工法の話をします。

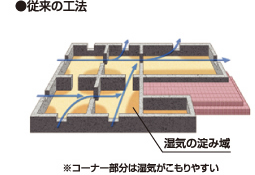

従来からある、基礎の換気口です。

従来からの基礎は耐震性が低く、年月が経つと、基礎に大きな亀裂が生じる問題が多く発生します。

また、従来の基礎の換気口は、空気の流れが悪く、床下に湿気が溜まりやすい問題も多く発生しています。

特にコーナーの部分では、湿気が淀み住宅の耐久性が更に悪くなります。

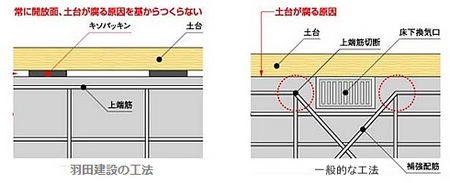

そこで、上記の問題点を解決する為に、弊社では、基礎パッキング工法を採用しています。

基礎パッキング工法を採用するメリットは2つ有ります。

メリット1

基礎パッキング工法にする事で、基礎に換気口の穴を空ける必要が無く、住宅の耐震性が高まります。

メリット2

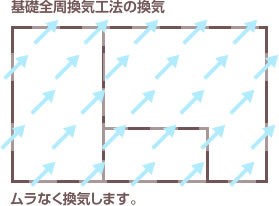

コーナーの部分も含めて全周通気ができるようになり、基礎の内部で湿気がよどまず、住宅の耐久性が高まります。

弊社では基礎パッキング工法を採用して、床下・土台・基礎の「湿気・湿度・換気」の対策をして、住宅の耐久性を高めた工事をしています。

まだまだ、従来の基礎で工事をする工務店さんも多いので、住宅を見る時は、基礎も意識して見ると勉強になりますよ。

11住宅の性能を解説2014/10/26

11住宅の性能を解説2014/10/24

11住宅の性能を解説2014/10/22

11住宅の性能を解説2014/10/18

11住宅の性能を解説2014/10/16

住宅の耐久性を高める、透湿防水シート工事の説明をします。

透湿防水シート工事とは、外壁工事の1部になります。

表面に見える外壁材は「サイディング」と呼ばれ、仕上げ材になります。

「透湿防水シート」は、サイディングの内側に施工されて、完成すると見えなくなります。

そして、透湿防水シートの役割りは、外から雨の侵入を防ぐことです。

最初に雨の侵入を防ぐ役割は、サイディングが担当します。

そして、サイディングで防ぎきれなかった場合も想定して、2次防水として透湿防水シートの工事をします。

つまり、弊社では、2重で雨の侵入を防止する工事をしています。

なので、完成後は見えなくなる透湿防水シートは、後々の雨漏りにもつながらないようにするために、非常に重要な工事となります。

11住宅の性能を解説2014/10/15

11住宅の性能を解説2014/10/14

私も建築に携わっていて、木造住宅が、日本の気候や風土に合っている造りかただと実感しています。

何故かと言うと、日本は梅雨や紅葉、雪と四季があります。

そして、夏から秋にかけては、台風です。

木造住宅は、上棟日当日に、屋根の防水工事に入れます。

上棟日当日に、屋根の防水工事が出来たほうが、翌日に雨が降っても、室内に侵入しにくくなるからです。

例えば、2x4(ツーバイフォー)工法の場合は、床・壁・屋根の順番に組み立てていくので、工事の途中で雨が降ると、室内の床が濡れて、悲惨な状態になります。

一般の方は、ほとんど知らないと思うので、少しお伝えしました。

更に、弊社の屋根に使用している瓦は、普通の瓦ではなく、一番丈夫な防災瓦を使っています。

防災瓦については、下記アドレスからご覧ください。

HP:http://www.yamahei.jp/product02.html

一般的には、瓦は釘止めが多いですが、弊社では、瓦の固定に、ステンレスビスを使っているので動きません。

このように、見えない場所もにも隅々まで氣を使って工事をしています。

現場管理者が、工事の進行状況にあわせてお施主様に報告しています!

11住宅の性能を解説2014/10/13

弊社では、現場管理者が、工事の進行状況を、お施主様に進行状況にあわせて報告しています!

何故かと言うと、お施主様に安心をしてもらう為です。

お施主様も初めての家つくりです。

工事中、「どこまで進んだのかな」「今後の予定はどうかな」と心配な点が色々あると思います。

そのようなご心配を、少しでも解消できればと思い、お施主様へ工事の進行状況にあわせて報告しているのです。

そして、現場管理者が、お施主様に報告する内容は、大きく分けて3つです。

①工事の進行状況とこれからの工事予定。

工事の進行状況をお伝えする事で、お施主様に流れをつかんで頂き、安心してもらうためです。

②工事中に発生した、不明点の確認。

弊社は、自由設計で住宅を建てており、一棟一棟全てがオーダーメード住宅です。

チェックシートを使い、細かく打ち合わせをしても、打ち合わせ通りできない場合や、逆にこうするともっと良くなる点がでてくる場合があります。

お施主様の満足度を高めてもらう為に、不明点が出た場合、お施主様との確認が重要になります。

③お施主様から、質問がないか確認する。

例えば、仕様打ち合わせで決めた設備や室内の色も、工事が進んでいくと、「打ち合わせで決めたたけど、変更したい」と思う場合があります。

その場合弊社では、変更できる内容であれば、お施主様の気持ちを重視して、変更するように対応しています。

毎週、質問がないかお聞きする事で、お施主様から質問しやすいように心がけています。

お施主への工事の報告について書きましたが、ここで注意してほしい点があります。

その注意点とは、お施主様へ工事の報告をしている住宅会社は少ないということです。

なので、これから家つくりをされる方は、工事中も安心できるように、住宅会社さんに「工事の報告方法」を確認する事はとても重要です。

是非、契約をする前に、住宅会社さんに確認して下さいね!

11住宅の性能を解説2014/09/09

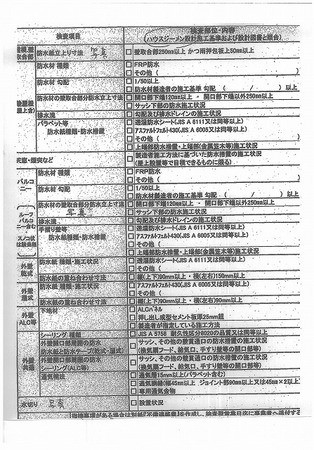

今日のお話は、第三者の検査機関による防水検査の重要性のお話をします。

実は、新築後5~6年後に雨漏りが発生する事故が多く(財)住宅保証機構のデーターからでも確認できます。

雨漏りの原因は、施工不良の欠陥工事です。

そこで弊社では、住宅の防水検査を自社検査だけでなく、「第三者の検査機関による防水検査」も取り入れています。

つまり、工事現場に、第三者の検査機関の検査を入る事で、雨漏りが原因になる欠陥住宅の問題を無くしています。

第三者の検査機関による防水検査は、法律では義務化されていません

ので、第三者の検査機関に防水検査をしてもらう工務店さんはかなり少ないです。

弊社を信頼し契約を頂いたお施主様に、より安心をしてもらえるように、第三者の検査機関の防水検査を、全棟で取り入れています。

お施主様からすれば、良い工事なのか、悪い工事なのか、見分けがつきません。

工事後は目で見えなく部分なので、お施主様が安心して頂けるようにいつも考えています。

だからこそ、「第三者の検査機関による防水検査」を受ける事がとても重要になるのです。

ハウスジーメンの検査員が防水シートの検査中です。↓

防水検査のチェック項目です。↓

11住宅の性能を解説2014/09/08

今日は、基礎工事の配筋検査についてお伝えいたします。

弊社の住宅は、全棟長期優良住宅で建設しています。

その為、他社さんがやられている一般的な基礎の配筋検査より、弊社は耐震等級3の基礎の検査ですので、配筋検査の細かさが違います。

一番分かりやすいのは、基礎に使う鉄筋の量が非常に多いので、他社さんと比較していただければ、弊社の基礎が、どれだけ丈夫にできているか違いが分かります。

専門的な部分では、かぶり厚さを確保する為に、スペーサー+スペーサー皿を使っています。

スペーサー皿を使う事はとても重要で、他の工務店さんの基礎工事ではあまり見た事がありません。

また、基礎の配筋検査では、お施主様もお時間があれば、立ち会われるようにお勧めしています。

ただ、お仕事の都合で立ち合いが難しい場合は、構造計算書と併せて、基礎の写真とデータもお渡ししています。

CDに住宅の工事写真を全て保存して、お施主様にお渡ししています。↓

お施主様には、長期優良住宅法に基ずく検査と、工事写真のCDデータをお渡しする事で、二重に安心していただけると思います。

お大工さん工事完了の直前に、お施主様と立ち合い点検をします。

11住宅の性能を解説2014/09/04

今回のお話は、お大工さんの工事が終る直前に行う、お施主様との立会い点検です。

お大工さんの工事が終わる直前の立会い点検の内容として、工事担当者と仕様が打合せ通りかの確認をしていきます。

更に、立ち合い点検の重要なポイントとして、打合せをした時と、実際に工事が進んで実物を見た時に、お施主様のイメージ通りに出来ているかの確認が重要になります。

やはり、お施主様は図面を見ただけでは分からないところ有りますので、この時点でイメージと違うところがあれば対応していきます。

例えば、立会い点検の時に、収納棚の変更の希望があり対応をさせて頂きました。

やはりお施主様の為にも、変更できるところは対応したいですからね。

11住宅の性能を解説2014/09/02

家づくりをされる方に、是非知っていただきたい情報が有ります。

専門的な話になりますが、住宅のベタ基礎に使うコンクリートの基準で、コンクリート強度が有ります。

建築基準法第74条で、コンクリート強度とは、コンクリート打設後28日後の強度を、12N/mm2以上にしなさいと、基準が定められています。

ただ、残念な事に、建築基準法のコンクリート基準は、最低限の基準です。

ですので、建築基準法通りに住宅を建てても、地震に強い家はできません。

そこで、弊社では、住宅のベタ基礎のコンクリート強度の基準を21N/mm2と定めています。

ここからが重要なポイントですが、更に、コンクリート打設後の28日後迄の予想平均気温で、コンクリート強度を補正しています。

基礎のコンクリート打設後、28日後迄の予想平均気温によって、コンクリート強度を変えているのです。

例えば、「15℃未満 10℃以上」の場合、コンクリート強度を24N/mm2に、コンクリート強度を上げます。

「10℃未満 2℃以上」の場合、コンクリート強度を27N/mm2に、更にコンクリート強度を上げて、基礎も万全な体制で工事をしています。

他の工務店さんで、コンクリート打設後、28日後迄の予想平均気温で、基礎のコンクリート強度を変えているところは、ほとんどありません。

![]() 試しに、他社さんの見学会に行かれた時に、「基礎のコンクリート強度はいくつですか?」「コンクリート強度を温度補正をしていますか?」と聞いてみて下さい。

試しに、他社さんの見学会に行かれた時に、「基礎のコンクリート強度はいくつですか?」「コンクリート強度を温度補正をしていますか?」と聞いてみて下さい。

ほとんどの、営業マンは答えれないと思いますので、ご参考までにして下さい。

コンクリートを打設中です ↓

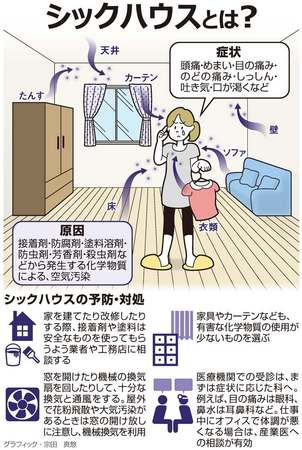

シックハウス症候群は、家具や衣類が原因で、発症する事が有る事をご存知ですか?

11住宅の性能を解説2014/07/14

最初に復習になりますが、成15年7月1日に建築基準法が改正され、体に安全な材料を使わないと、住宅を建てられなくなりました。

そして、当時改正された内容が2点あります。

一点目は、平成15年7月1日以前の基準よりも化学物質やホルムアルデヒド対策が大幅に強化された、「F☆☆☆☆」の記号がついた材料しか使えなくなりました。

二点目は、「24時間計画換気システムの設置」が、法律で義務化されました。

法律が改正された理由は、当時「シックハウス症候群」と言う大きな社会問題になっていたからです。

そこで、一点目の、室内に使う材料のホルムアルデヒド対策が強化された事は、ご存知の方もみえると思います。

それでは、二点目の「24時間計画換気システムの設置」の義務化は、何故おこなわれたと思いますか?

それは、住宅を建てた後に、お客様が室内に持ち込む物に関しては、化学物質の対策基準がほとんどないと言う、事実があります。

つまり、住宅を建てた後に室内に持ち込む物とは、大きい物では家具や家電品等であり、小さい物では、化粧品や雑誌類等から、化学物質が室内に放散しているのです。

そこで、後から室内に持ち込む物の化学物質が、室内に充満しないように、24時間計画換気システムの設置が、法律で義務化されたのです。

よく、新車を購入すると、新車のくさい臭いがしますが、この臭いも、化学物質の臭いなので、ある本よると体には良くないそうです。

それでは、今回改正された法律の基準で、住宅を建てれば健康にいい住宅になるかと言えば、残念ながら、アレルギーのある人にとっては、そうなりません。

つまり、アレルギーの原因は、今まで説明をしましたが、住宅以外にも、原因が考えられるからです。

そこでアレルギーのある人は、まず第一に、アレルギーの原因が何かを調べる事が、重要になります。

そこから、家造りをしていかないと、後で大変な事になります。

それと、アレルギー症状の中には、木に含まれる天然成分が原因の方もいるようですので、「自然素材の家なら大丈夫」と言う事で、過信はされないほうが良いかと思います。

もちろん私共は、木の家造りしかしておりませんが、アレルギーのある方は、まずは原因をよく調べてから、家造りを進めて下さい。

11住宅の性能を解説2014/05/28

今日のお話は、多くの工務店さんの基礎は、実はいい加減に造られていることについて、お話します。

何故、多くの工務店さんの住宅の基礎がいい加減かと言うと、理由は簡単で「経験と勘と度胸」だけで基礎を造っているからです。

一般的なお話として、住宅の基礎は、布基礎とベタ基礎の2種類あります。

ちなみに、布基礎とベタ基礎の違いは、下記写真をご覧下さい。

そして、ベタ基礎なら地震に強いと考えている方が、今まで相談を受けていて多いのを実感しています。

しかし、住宅の耐震性を考える場合、実は、2種類の構造計算が必要になります。

1つ目は、建物の構造計算。

2つ目が、基礎の構造計算です。

2種類の構造計算は、耐震性を高める為にとても重要な計算になりますが、日本の法律では義務化されていません。

なので、2種類の構造計算をしてない工務店さんが非常に多いので、冒頭でお話をした、工務店さんの基礎はいい加減だと、お話をさせて頂きました。

試しに、工務店さんの完成見学会に行った時に「基礎の構造計算をしていますか」「基礎の構造計算をしているなら、証拠を見せて下さい」と営業マンに聞いてみて下さい。

質問された営業マンの多くが、答えに困るはずです。

ちなみに、弊社では、建物の構造計算と基礎の構造計算は、全棟行っています。

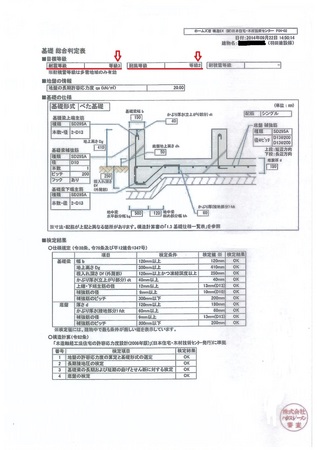

基礎の構造計算書の1例です。

11住宅の性能を解説2013/10/26

先月から今月は、大雨と竜巻の被害が、大きくTV放送されていました。

毎週、台風が接近していますが、皆さん大丈夫でしたか。

今回、竜巻の影響で、屋根が飛んでいる住宅が、放送されていました。

そこで今回は、住宅の屋根が跳ぶ理由と、台風や竜巻から、我が家を守るポイントをお伝え致します。

屋根が飛ぶ理由として、竜巻の場合、飛来物で窓ガラスが割れると、家の中に突風が入ってきます

家の中を強風が吹き荒れ、その勢いで屋根を持ち上げられて、屋根が飛ぶ事が有ります。

そこで、竜巻による飛来物から、我が家を守るポイントは、雨戸やシャッターを付ける事です。

雨戸やシャッターを付ける事で、竜巻からの飛来物を防ぎ、住宅の安全性が高まります。

今後のプラン作りのご参考にして下さい。

弊社の住宅では、台風対策として、屋根材にひねり金物を取り付けています。

この金物を取り付ける事で、下から吹き上げる風を防ぐ効果が有ります。

11住宅の性能を解説2012/07/26

11住宅の性能を解説2012/05/13

11住宅の性能を解説2011/12/12