- カテゴリ

-

- スタッフブログ (0)

- 経営理念・ビジョン (2)

- 社長の日記 (231)

- 社長宅の新築日記 (51)

- 1 家づくりを後悔させない羽田建設の約束 (2)

- 2 坪単価・価格表 (1)

- 3 価格表に含まれるキッチン・洗面・お風呂など (1)

- 5 長期優良住宅とは (12)

- 6 完成保証制度とは (20)

- 7 省令準耐火構造に対応した自然素材の家 (3)

- 8 ZEH(ゼッチ)とは (2)

- 1分で分かる失敗しない家づくりの教科書 (151)

- 10 家造りの工事 (576)

- N様邸(岐阜市北一色) (3)

- M様邸(岐阜市長良) (3)

- S様邸(岐阜市蔵前) (3)

- T様邸(羽島郡岐南町) (5)

- N様邸(各務原市上中屋町) (2)

- S様邸(各務原市各務) (4)

- O様邸(各務原市那加) (4)

- Y様邸(山県市大森) (3)

- A様邸(岐阜市岩地) (3)

- Y様邸(各務原市川島) (4)

- F様邸(関市) (4)

- Y様邸(一宮市) (5)

- K様邸(一宮市) (3)

- K様邸(瑞穂市) (4)

- G様邸(各務原市) (4)

- H様邸(岐阜市江崎) (3)

- N様邸(各務原市前渡) (2)

- M様邸(各務原市鵜沼) (2)

- Y様邸(岐阜市柳津) (2)

- Y様邸(大垣市) (0)

- W 様邸(大垣市) (2)

- F様邸(可児市) (2)

- T様邸(岐阜市東中島) (3)

- H様邸(岐阜市日置江) (4)

- S様邸(本巣市) (4)

- K様邸(岐阜市鏡島) (2)

- M様邸(羽島市) (2)

- I様邸(岐阜市中川原) (3)

- H様邸(笠松町) (3)

- M様邸(柳津町) (1)

- A様邸(岐阜市則武) (2)

- K様邸(岐阜市加納) (3)

- M様邸(瑞穂市牛牧) (2)

- K様邸(大垣市墨俣町) (3)

- S様邸(岐阜市野一色) (3)

- M様邸(岐阜市市橋) (3)

- H様邸(関市小屋名) (2)

- O様邸(羽島市竹鼻町) (4)

- T様邸(岐阜市鏡島) (3)

- S様邸(各務原市前洞) (2)

- K様邸(岐阜市大洞) (2)

- N様邸(岐阜市則武) (4)

- S様邸(岐阜市野一色) (3)

- H様邸(岐南町) (4)

- T様邸(岐阜市今嶺) (4)

- Y様邸(山県市) (2)

- N様邸(池田町) (2)

- A様(笠松町) (2)

- Y様邸(岐阜市岩田) (2)

- N様邸(瑞穂市) (3)

- K様邸(関市) (2)

- Y様邸(大垣市) (9)

- A様邸(岐阜市野一色) (6)

- T様邸(美濃市) (4)

- K様邸(揖斐郡 池田町) (4)

- M様邸(羽島郡岐南町) (1)

- N様邸(各務原市川島) (1)

- A様邸(羽島郡岐南町) (11)

- N様邸(愛知県一宮市) (15)

- K様邸(各務原市) (15)

- Y様邸(愛知県清洲市) (9)

- H様邸(岐阜市切通) (12)

- A様邸(岐阜市西荘) (7)

- K様邸(羽島市) (13)

- S様邸(愛知県一宮市) (7)

- O様邸(岐阜市諏訪山) (12)

- O様邸(岐阜市琴塚) (13)

- F様邸(大垣市) (7)

- A様邸(岐阜市六条) (10)

- K様邸(揖斐郡池田町) (6)

- Y様邸(岐阜市長良) (10)

- O様邸(岐阜市御望) (14)

- H様(羽島市) (13)

- S様邸(岐阜市六条) (17)

- K様邸(岐阜市西川手) (10)

- T様邸(岐阜市西改田) (13)

- A様邸(各務原市) (8)

- N様邸(岐阜市茜部) (10)

- S様邸(岐阜市岩地) (7)

- N様邸(岐阜市瑞雲町) (9)

- E様邸(岐阜市加納) (8)

- M様邸(本巣市北方) (6)

- H様邸(本巣市北方) (6)

- I様邸(羽島市) (6)

- M様邸(笠松町) (12)

- S様邸(岐阜市則武) (5)

- H様邸(岐阜市則武) (9)

- M様邸(丹羽郡大口町) (8)

- K様邸(羽島郡岐南町) (5)

- I様邸(各務原市) (6)

- F様邸(岐阜市手力町) (4)

- S様邸(羽島市) (5)

- G様邸(一宮市) (0)

- Y様邸(揖斐郡揖斐川町) (11)

- K様邸(不破郡垂井町) (5)

- K様邸(岐阜市琴塚) (5)

- W様邸(大垣市) (3)

- E様邸(関市) (7)

- T様邸(岐阜市田神) (3)

- Y様邸(岐阜市大洞) (4)

- O様邸(岐阜市日野) (4)

- A様(岐阜市岩崎) (3)

- M様邸(岐阜市西島) (3)

- T様邸(岐阜市早田) (3)

- K様邸(岐阜市手力) (3)

- S様邸(各務原市) (3)

- Y様邸(岐阜市水海道) (2)

- I様邸(大垣市) (2)

- S様邸(岐阜市薮田) (2)

- K様邸(各務原市川島) (3)

- N様邸(各務原市) (2)

- Y様邸(各務原市) (3)

- W様邸(一宮市) (5)

- 11住宅の性能を解説 (37)

- 仕様の提案事例 (25)

- 定期点検 (9)

- リフォーム (7)

- お知らせ (187)

鑑定書のある住宅、ない住宅、あなたはどちらを選ぶ?長期優良住宅とは

5 長期優良住宅とは2021/05/15

こんにちは。

一級建築士の羽田博人です。

今回お伝えするのは、住宅会社が説明する住宅の性能に鑑定書が無いというお話です。

実は住宅業界の問題点として今でもあるのは、それぞれの住宅会社が住宅の性能について自分に都合がいいように言っている問題があります。

例えば、宝石には鑑定書があります。

鑑定書があれば、品質が良いか悪いか客観的に判断できて信頼できますよね。

しかし住宅の場合、性能を客観的に確認する方法を知らない消費者が多くいます

そこで、今回は住宅の性能を客観的に確認する方法をお伝えします。

確認方法は簡単で、住宅の場合は長期優良住宅の制度を使えば、性能が良いか悪いか客観的に判断できます。

今でも多くの住宅の性能は、それぞれの住宅会社が自分に都合がいいように言っている場合が多いのでご注意してください。

ご質問・お問合せは、羽田建設をクリックしていただくか、お気軽にLINEでお受けしています。

失敗しない家づくりに備える基礎知識のシリーズをYouTubeで公開中

↓ ↓ ↓

【動画】長期優良住宅の性能を、見やすく解説!(1分位の動画が11本)

5 長期優良住宅とは2020/02/09

動画と説明で、羽田建設が設計・施工する長期優良住宅の具体的な標準性能を、解説しています。

※動画制作 一般社団法人住宅性能評価・表示協会、一般社団法人耐震性能見える化協会、株式会社シーブリッジCG制作部

長期優良住宅とは

①耐震・耐風性能

耐震 等級3(最高等級)

耐風 等級2(最高等級)

【動画1】耐震等級1と耐震等級3の比較(1:11)⇒クリック

説明1 ベタ基礎の養生方法⇒クリック

説明2 ベタ基礎のコンクリート強度⇒クリック

説明3 ベタ基礎の鉄筋規格⇒クリック

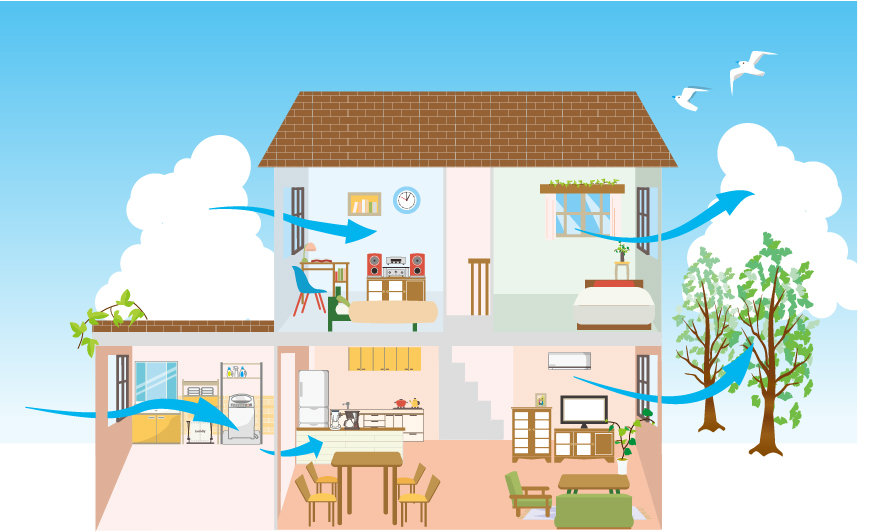

②断熱性能

省エネルギー対策 等級5(最高等級)

※動画の断熱材は、高性能グラスウールになっていますが、今は高性能ロックウールに仕様変更しています。

③耐久性能

劣化対策 等級3(最高等級)

維持管理対策等級3(最高等級)

【動画6】白蟻対策(0:26)⇒クリック

【動画7】基礎パッキン通気工法(0:35)⇒クリック

説明1 屋根裏換気⇒クリック

説明2 外壁通気層工法(1)⇒クリック

説明3 外壁通気層工法(2)⇒クリック

説明4 透湿防水シート⇒クリック

④ホルムアルデヒド対策等級4(最高等級)24時間換気システム

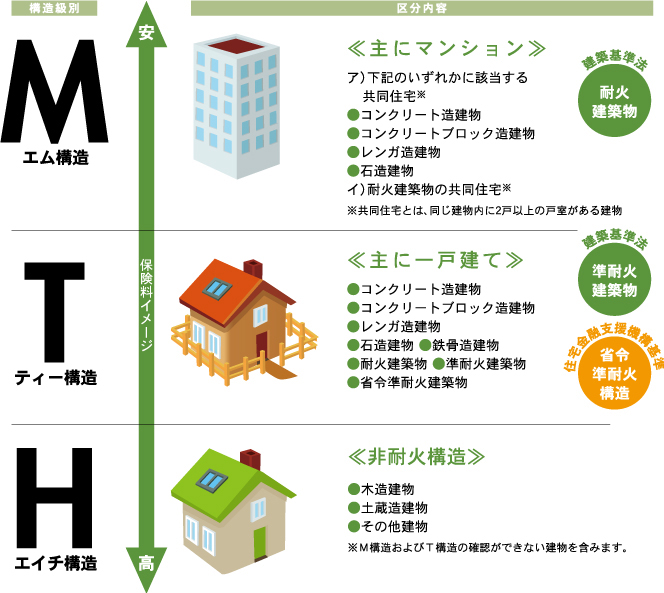

⑤省令準耐火構造(火災に強い)

【動画10】防火性(0:50)⇒クリック

【動画11】火災保険が半額(0:25)⇒クリック

⑥安心・安全・信頼の社内体制

羽田建設では、国による「長期優良住宅」認定制度が始まった直後の2009年から、「長期優良住宅」を施工し、令和元年度末で98棟の実績があります。

この数字は岐阜県下の工務店で「長期優良住宅」認定棟数、第一位の数字です。

(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 公表データによる)

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会サイト

http://www.hyoukakyoukai.or.jp/jigyosya/

5 長期優良住宅とは2016/06/08

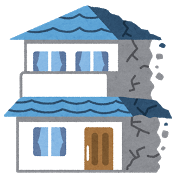

2016年4月14日に熊本県熊本地方で発生した「マグニチュード6.5、震度7」の前震と「マグニチュード7.3、震度7」の本震は、同じ場所で2回続けて震度7の地震が発生するという、今まで前例のない地震でした。

私も、今回の熊本地震について色々と調べたところ、一般的な耐震基準では、住宅の耐震性がほとんど無いことに、改めて気づかされました。

今回、日経ホームビルダーでも、熊本地震について特集が組まれていたので、文章を引用しながらお伝えをさせて頂きます。

新耐震基準の家も被害

今回の熊本地震で分かった事は、新耐震基準(2000年基準)をクリア-した住宅も大きな被害を受けたことです。

震度7の地震が発生した益城町で、倒壊・大破した住宅を調査したところ、新耐震基準(2000年基準)の住宅の3~4割が、倒壊・大破していたというのです。

今の建築基準法で住宅を建築をした場合、新耐震基準(2000年基準)の耐震性になります。

熊本地震の現実を見ると、これから新築で建てる住宅の耐震性が、新耐震基準(2000年基準)では、心配になります。

せっかく、夢のマイホームを手に入れても、今後発生する東海地震が熊本地震と同じ規模の地震が発生した場合、30~40パーセントの確率で家が倒壊してしまいます。

もし、ご自宅が倒壊したらどうなるでしょう。

倒壊した場合、残るのはローンだけです。

そのような状況にならない為にも、熊本地震と同じ規模の地震がきても、倒壊しない住宅を建てないといけません。

それでは、具体的にどうしたら良いのでしょうか?

被災地で被害のなかった住宅とは

ここでも、「被災地の工務店の声」として日経ホームビルダーの記事を引用します。

E工務店さんは、益城町内で標準仕様で耐震等級3の住宅を建築しています。

どの住宅も、建物の内外壁にクラックは入ったものの、損壊は0だそうです。

S住宅さんでは、益城町内で100棟以上ある耐震等級3の新築住宅は、いずれも軽微な被害だそうです。

Aホームさんの新築住宅は、耐震等級2~3が標準仕様で、今回の熊本地震の被害は、瓦がずれたり、クロスにしわが生じたりする程度で済んだそうです。

今回の熊本地震で住宅の耐震性を考えると、耐震等級3の住宅は非常に耐震性が高いことが証明されました。

(耐震等級3とは、新耐震基準(2000年基準)の1.5倍の耐震性があります。)

耐震等級3の長期優良住宅

写真も掲載しましたが、熊本地震では耐震等級2の住宅も倒壊しています。

羽田建設では、長期優良住宅「耐震等級3」の認定を取得して、すべての家が大地震でも倒壊しない丈夫な住宅を建てています。

住宅の耐震等級3の基準とは、警察署や消防署などの震災の時に大事な役割を果たす建物と同じ耐震基準ですので、どれだけ地震に強い住宅かイメージができるのではないでしょうか。

●耐震等級ガイドライン(参考)

耐震等級3は、数百年に1度発生する地震(震度6強~震度7程度)による力の「1.5倍(1,470ガル)」にでも

倒壊しない強さをもつ建築物に与えられた最高レベルの等級です。

耐震等級1の一般住宅で「980ガル」です。

そして、耐震等級3の認定を取得する為の具体的な方法として、

①耐力壁のバランスの良い配置

②耐力壁線間距離の検討

③水平構面の検討

④基礎の配筋の設計

⑤横架材の部材強度の算定

⑥工事中の第三者機関の検査

⑦工事写真の提出

等を確実に実施することで、耐震等級3の認定が取得できます。

また、 耐震等級3の認定を取得する為に、設計の段階から、お客様のご要望を取り入れながらも、構造的にもバランスの良い間取りを考えて設計することも、とても重要になります。

5 長期優良住宅とは2016/03/30

○長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、長く住める住宅を目指して2009年6月から法律が施行されました。

長期優良住宅は、住宅性能を明確化して、国からお墨付きの評価認定(鑑定書)を得る事で、お客様に安心と安全を提供できる住宅となっています。

住宅の耐震性(構造)や耐久性(劣化対策)、維持管理、断熱性(温熱環境)などの項目に対して、最高基準の性能が決められており、設計と工事段階で第三者検査機関に検査をしてもらいます。

○長期優良住宅のメリットとデメリット

長期優良住宅のメリットとして、適切に維持管理することで、新築した住宅を長期にわたり良好な状態で使用できます。

更に、1番大きなメリットとして、住宅性能の鑑定書がついていると言うことです。

例えば同じ値段の宝石を買う時に、鑑定書のついた宝石と鑑定書のついて無い宝石とでは、どちらを購入されますか。

当然、鑑定書の付いている宝石を購入されますよね。

住宅も同じ事が言えます。

住宅の耐震性(構造)や耐久性(劣化対策)、維持管理、断熱性(温熱環境)の鑑定書が付いている住宅のほうが、安心感が違います。

また、上記のメリット以外にも鑑定書がある長期優良住宅だからこそのメリットとして、減税効果もあります。

一般の住宅と比べて長期優良住宅は、住宅ローン減税や登録免許税・固定資産税等の減税効果が大きく金銭的なメリットが多くあります。

更に、地震保険料が最大半額になるメリットや、住宅ローンのフラット35Sの優遇金利が使える事で、月々の返済額も少なくなる金銭的なメリットもあります。

それでは、長期優良住宅にデメリットはあるのでしょうか?

まずデメリットとして挙げられるのは、申請に時間がかかるという事です。

長期優良住宅の認定を受けるには、建築確認申請とは別に手続きが必要であるため、1ヵ月以上の期間が余分にかかることがあります。

更に、申請の費用が必要になります。

○長期優良住宅への羽田建設の取り組み

2009年6月から始まった長期優良住宅について、弊社では積極的に取り組んで参りました。

理由として、住宅の性能が明確になり、減税効果も有るのでお客様に非常にメリットがあり、羽田建設では全棟「長期優良住宅」の認定を受け設計・施工しています。

そのような考えが支持されて、おかげさまで、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会によれば、平成26年度末の時点で長期優良住宅の施工実績は52棟と、岐阜県でNO1の施工実績となりました。

今後、長期優良住宅を建築する場合、手続きや工事に慣れている工務店で新築するのであれば問題はありませんが、長期優良住宅について詳しくない工務店は、否定的な対応取ることが非常に多いので、ご注意して下さい。

5 長期優良住宅とは2015/05/12

羽田建設の家は、住宅性能評価6項目で最高等級をクリア

性能評価の詳しい説明は、下記アドレスをクリックして下さい。↓

http://www.hadanoie.jp/faq/seinou.html

「うちが建てる家は、大きな地震でもビクともしませんよ!」

もし、住宅会社の営業マンが、そんな曖昧なことしか言わなかったとしたら・・・。その会社は疑った方がいいかもしれません。

現代の住宅の性能には、国が定めた「共通のものさし」が存在します。 例えば、『耐震性能』であれば、等級1から等級3まであり、等級3が最高等級です。

羽田建設では、国が定めた「住宅性能表示制度」にのっとり、すべてのお客様に住宅の性能をお示しいたしております。

ある意味、建築の知識に乏しい素人さんを前に、耐震がどうのとか、断熱が優れているとか、何とでも言えてしまいますが、

羽田建設では、全ての住宅で、設計と施工の段階で、2重に第三者機関の厳しい検査、承認を受けますので

どう転んでもごまかしようがないのです。

なので、すべてのお施主様に安心していただいております。

5 長期優良住宅とは2014/10/06

弊社の住宅は、長期固定金利の「フラット35S」基準に標準対応しています。

まず最初に、フラット35とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して生まれた、長期固定金利(最長35年の固定金利)の住宅ローンです。

更に省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を建設した場合には、 フラット35の借入金利を一定期間引き下げる、フラット35S の利用ができます。

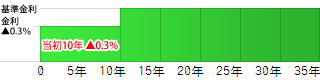

具体的にフラット35とフラット35Sの違いを比べてみます。

試算条件:借入金額2,500万円/元利均等 ボーナス払い無し 基準金利年1,65%(金利は毎月変動します)

![]() フラット35の場合

フラット35の場合

フラット35 毎月返済額 78,397円 総返済額 3,292万円

![]() フラット35Sの場合 金利プランA(当初10年間は、0.3%の金利が優遇されます。)

フラット35Sの場合 金利プランA(当初10年間は、0.3%の金利が優遇されます。)

フラット35S 毎月返済額 当初10年74,723円 11年目以降77,403円 総返済額 3,218万円

今回の計算から、フラット35S基準で住宅建てると、総返済額で約74万円![]() も得します。

も得します。

弊社の住宅は、フラット35S基準が標準ですので、一番お得です。

ちなみに、弊社のお客様で、フラット35Sと銀行ローンを比べて、どちらを採用される率が高いかと言えば、半々位ですね。

最後に、月々の返済金額等をご自身で計算をされたい場合は、下記ホームページをご覧ください。

日本モーゲージサービス

http://www.m-s-j.jp/topsm2.html

長期優良住宅「維持管理対策等級3」の認定を取得して、点検・補修のしやすい住宅を建てています。

5 長期優良住宅とは2014/09/26

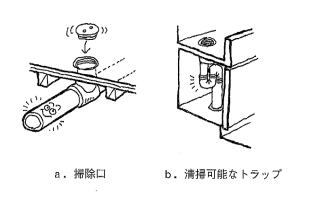

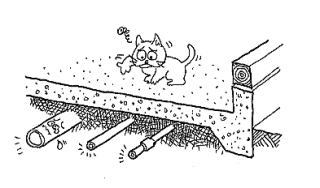

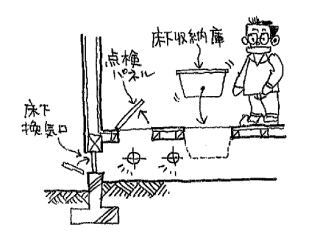

弊社では、長期優良住宅「維持管理対策等級3」の認定を取得して、点検・補修のしやすい住宅を建てています。

長期優良住宅の維持管理対策等級3の認定を受けて住宅を建てると、何故、点検・補修のしやすい住宅になるかと言えば、国が定める基準の最高ランクだからです。

点検・補修のしやすさは、各等級ごとに、以下の基準を国が定めています。

■等級3(最も性能が良い)……給排水管、給湯管、及びガス管等について、清掃・点検及び補修ができる開口部があるなど、特に配慮されている。

■等級2……配管をコンクリートに埋め込まないなど、基本的な措置が取られている。

■等級1……その他

ここでの重要なポイントは、住宅を長く住むには、車と同じで定期点検が必要です。

定期点検をする為には、点検をしやすい造りにする事が重要だという事です。

![]() それでは、維持管理対策等級3の認定を取得する為の、具体例をご紹介いたします。

それでは、維持管理対策等級3の認定を取得する為の、具体例をご紹介いたします。

例1 給水配管を基礎のコンクリート内部に埋め込まない。(基礎の貫通部は除く)

例2 地中埋設管上にコンクリートを打設しない事(外部土間コン等を除く)

例5 設備機器と配水管・給水管・給湯管の接合部、排水管・給水管・給湯管・ガス管のバルブ及びヘッダーが点検清掃できる事

等々、まだ他にもありますが、分かりやすい工事例を挙げさせて頂きました。

他社さんで、床下点検口が無い住宅を見る時があります。

このような住宅を見ると、どのように点検するのか、疑問に感じます。![]()

お客様の事を考えれば、維持管理対策等級3基準をクリアするのは、当たり前の事だと思います。

弊社の住宅は、維持管理対策等級3の認定を取得して、点検・補修のしやすい住宅を建てています。![]()

長期優良住宅「劣化対策等級3」の認定を取得して、耐用年数75年~90年を期待できる、耐久性の高い住宅を建てています。

5 長期優良住宅とは2014/09/25

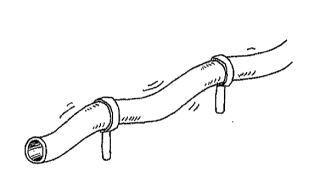

弊社では、長期優良住宅「劣化対策等級3」の認定を取得して、耐用年数75年~90年を期待できる、耐久性の高い住宅を建てています。

長期優良住宅の劣化対策等級3の認定を受けて住宅を建てると、何故、耐用年数75年~90年を期待できる、耐久性能の高い住宅になるかと言えば、国が定める耐久性基準の最高ランクだからです。

各等級ごとに、以下の耐用年数を国が定めています。

■等級3……おおむね3世代(75年~90年)

■等級2……おおむね2世代(50~60年)

■等級1……建築基準法に定められた対策がなされている(最低基準)

※日常のメンテナンスがある程度行われること、通常の自然条件が続くことを前提としています。

つまり、建築基準法の基準で建てる住宅の耐用年数は、50年以下しかない事を、国が認めているわけです。

しかし、ほとんどの消費者は、この事実を知りませんし、多くの住宅会はこの内容をお客様に伝えていません。

そして、お客様が知らない事をいいことに、建築基準法で定められた基準だけで造られた住宅を、平気で建てています。![]()

劣化対策等級3の認定を受けるには、「水セメント比」「かぶり厚さ」といった住宅の耐久性を高める為の、高い技術力と経験が必要です。

なので、劣化の対策等級3の工事は、かなりハードルが高いと言えます。

弊社の住宅は、劣化対策等級3の認定を取得して、75~90年の耐用年数を見込める住宅を建てています。![]()

長期優良住宅「省エネルギー対策等級4(次世代省エネ基準)」の認定を取得して、冬は暖かく、夏は涼しく暮らせる、断熱性能の高い住宅を建てています。

5 長期優良住宅とは2014/09/24

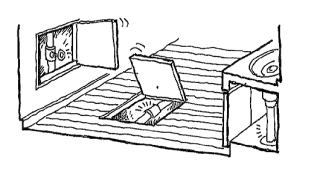

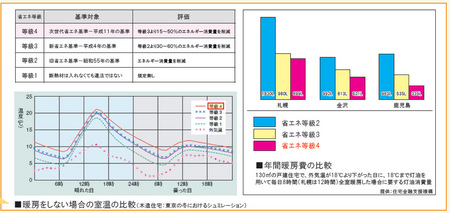

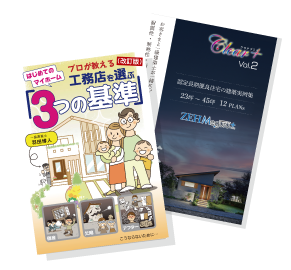

弊社では、長期優良住宅「省エネルギー対策等級4(次世代省エネ基準)」の認定を取得して、冬は暖かく、夏は涼しく暮らせる、断熱性能の高い住宅を建てています。

長期優良住宅の省エネルギー対策等級4(次世代省エネ基準)の認定を受けて住宅を建てると、何故断熱性能の高い住宅になるかと言えば、国が定める断熱基準の最高ランクだからです。

省エネルギー対策等級4(次世代省エネ基準)にする事で、必要なエネルギーがどれだけ下がるのかが分かる、具体的なデータもご覧ください。(画像をクリックすると、写真が拡大します)

それでは、一般的に建てる住宅は、省エネルギー対策等級4(次世代省エネ基準)の住宅かと言えば、そうではありません。

省エネルギー対策等級4(次世代省エネ基準)の断熱性能の住宅をするには、断熱計算が必要だからです。

![]() 具体的な、断熱計算の方法として、

具体的な、断熱計算の方法として、

①熱損失係数(Q値)

建物内外の温度差が1℃の状態で、1時間に床面積当たりに、建物内外から外部へ移動する熱量を表します。

この値が小さいほど、熱が逃げにくいので、省エネ性能が高いと言えます。

②夏季日射取得係数(μ値)

夏季における日射熱の入りやすさを表します。

この値が小さいほど、省エネ性能が高いと言えます。

③結露防止の基準

結露が発生する事で、断熱性能・耐久性能を損なう恐れがあります。

防湿層の設置、及び通気層を確保する事で、結露の発生を防止する基準です。

④年間冷暖房負荷

床面積1m2あたりの1年間の暖房負荷及び冷房負荷のこと

この値が小さいほど、冷暖房に対する負荷が少なくなるので、暖房費、冷房費が節約できます。

⑤部位別熱還流率(U値)

屋根・壁・床・土間・開口部を、平成21年国交省告示第354号による基準判定

と省エネルギー対策等級4(次世代省エネ基準)の認定を取得するには、設計の段階から断熱計算をする必要があります。

![]() 実は、家を建てる時は、建築基準法という法律に従って、家を建てます。

実は、家を建てる時は、建築基準法という法律に従って、家を建てます。

ところが、建築基準法では断熱性能について法律の規定が有りません。

つまり、住宅会社さんによって、住宅の断熱性能が![]() 高かったり、

高かったり、![]() 低かったりするわけです。

低かったりするわけです。

弊社では、長期優良住宅の省エネルギー対策等級4(次世代省エネ基準)の認定を受けて住宅を建てているので、断熱性能の高い![]() 住宅といえます。

住宅といえます。

話は変わりますが、お客様から多い、断熱についての質問事例を2つご紹介させて頂きます。

![]() 事例1

事例1

「色々な住宅会社を見学していると、それぞれの住宅会社の営業マンが、自社の断熱方法の良い事ばかりを言います。

そして他の住宅会社の断熱材の、欠点ばかり言うので、どの断熱材が良いのか、さっぱり分からなくなりました。」

まずは、皆さんに知っていただきたい事があります。

それは、住宅会社の数だけ、色々な種類の断熱材があると言う事実です。

例えば、一般的に使われている断熱材の種類を挙げてみると

「ポリスチレンフォ-ム・ロックウ-ル・グラスウ-ル・ウレタンフォ-ム・フェノールフォ-ム・インシュレーションボード・炭化コルク・セルロ-ス・ウール」

と代表例だけでもこれだけあります。

これだけの、断熱材のそれぞれのメリットとデメリットを説明されても、余計に分からなくなるだけだと思います。

その為、事例①のご質問のように、たくさんの住宅会社を見学して、営業マンから説明を受けるほど、だんだん分からなくなるのです。

![]() 事例1の重要なポイントは、住宅の断熱性能とは、断熱材の性能ではありません。

事例1の重要なポイントは、住宅の断熱性能とは、断熱材の性能ではありません。

住宅全体(部屋の大きさ・窓の数・家の形等)の造りも含めて、総合的に断熱計算をする事と第3者機関での検査が重要だという事です。

![]() 事例2

事例2

「外断熱と内断熱のどちらが、断熱性能が良いのでしょうか?」と言う質問です。

![]() 事例2の重要なポイントは、外断熱でも内断熱でも、どちらを選んでも条件が同じなら、断熱性能は変わりません。

事例2の重要なポイントは、外断熱でも内断熱でも、どちらを選んでも条件が同じなら、断熱性能は変わりません。

こちらも、住宅全体(部屋の大きさ・窓の数・家の形等)の造りも含めて、総合的に断熱計算をする事と第3者機関での検査が重要だという事です。

長期優良住宅「耐風等級2」の認定を取得して、500年に一度の暴風の1.2倍に耐えうる住宅を建てています。

5 長期優良住宅とは2014/09/22

弊社では、長期優良住宅「耐風等級2」の認定を取得して、500年に一度の暴風の1.2倍に耐えうる住宅を建てています。

長期優良住宅の耐風等級2の認定を受けて住宅を建てると、何故暴風に強い住宅になるかと言えば、国が定める耐風基準の最高ランクだからです。

耐風等級1の基準は、500年に一度程度発生する暴風でも倒壊せず、50年に一度程度発生する暴風でも損傷しない程度の基準になります。

![]() 「500年に一度程度発生する暴風」とは、伊勢湾台風の名古屋気象台記録

「500年に一度程度発生する暴風」とは、伊勢湾台風の名古屋気象台記録![]() 「50年に一度程度発生する暴風」とは、1991年19号台風の長崎気象台記録

「50年に一度程度発生する暴風」とは、1991年19号台風の長崎気象台記録

そして、耐風等級2は、耐風等級1の1.2倍の強度があります。

弊社では、長期優良住宅の耐風等級2の認定を受けて住宅を建てるので、暴風で倒れる心配はまずないといえるでしょう。

長期優良住宅「耐震等級3」の認定を取得して、大地震でも倒壊しない丈夫な住宅を建てています。

5 長期優良住宅とは2014/09/21

弊社では、長期優良住宅「耐震等級3」の認定を取得して、大地震でも倒壊しない丈夫な住宅を建てています。

長期優良住宅の耐震等級3の認定を受けて住宅を建てると、何故大地震に強い住宅になるかと言えば、国が定める耐震基準の最高ランクだからです。

ちなみに、写真も添付しましたが、弊社が建てる住宅の耐震等級3の基準とは、警察署や消防署等の震災の時に大事な役割を果たす建物と同じ耐震基準ですので、どれだけ地震に強い住宅かイメージがしやすいのではないでしょうか。

![]() 耐震等級ガイドライン

耐震等級ガイドライン

耐震等級3は、数百年に1度発生する地震(震度6強~震度7程度)による力の「1.5倍(1,470ガル)」にでも倒壊しない強さをもつ建築物に与えられた最高レベルの等級です。

耐震等級1の一般住宅は980ガル

![]() そして、耐震等級3の認定を取得する為の具体的な方法として、

そして、耐震等級3の認定を取得する為の具体的な方法として、

①耐力壁のバランスの良い配置

②耐力壁線間距離の検討

③水平構面の検討

④基礎の配筋の設計

⑤横架材の部材強度の算定

⑥工事中の第三者機関の検査

⑦工事写真の提出

等を確実にする事で、耐震等級3の認定が取得できます。

また、 耐震等級3の認定を取得する為に、設計の段階から、お客様のこだわりを取り入れた、バランスの良い間取りを考えて設計することも重要になります。

弊社では、耐震等級3の認定を取得して住宅を建てていますので、地震保険料も半額で安くなり、お施主様には喜んで頂いております。

5 長期優良住宅とは2014/06/14

今回、地震保険の保険料が、住宅の耐震性によって、保険料が大きく違う事をお伝えします。

結論から先に言うと、耐震性が高いと誰もが認める住宅であれば、地震保険の保険料が安くなります。

ここでの、重要なポイントは、「耐震性が高いと誰もが認める住宅」とはどんな住宅かです。

そして、「耐震性が高いと誰もが認める住宅」とはどんな住宅かと言えば「耐震等級3か2」の適合を受けている住宅の事を言います。

耐震等級についての詳しい内容は、宜しければ私の著書に詳しく書いてありますので、ご参考にして下さい。(全国の書店やアマゾンで販売中です。)

アマゾンHP:http://p.tl/QiEL

弊社HP:http://www.hadanoie.jp/book/

財務省の地震保険の概要HP:http://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm

例えば、

耐震等級2の住宅は、地震保険料が20%割引き

耐震等級3の住宅は、地震保険料が30%割引き

となります。

免振住宅の割引も30%ですので、耐震等級3の住宅がどれだけ耐震性があるのか、保険会社も認めているという事になります。

![]() ちなみに弊社の住宅は、全て耐震等級3の適合を受けて建設していますので、地震保険料は30%の割引になります。

ちなみに弊社の住宅は、全て耐震等級3の適合を受けて建設していますので、地震保険料は30%の割引になります。

![]() 平成26年7月1日以降は、耐震等級3の住宅と、免振住宅の地震保険料の割引率は30%から50%に改定されますので、弊社の住宅も地震保険料は全て50%割引きになります。

平成26年7月1日以降は、耐震等級3の住宅と、免振住宅の地震保険料の割引率は30%から50%に改定されますので、弊社の住宅も地震保険料は全て50%割引きになります。

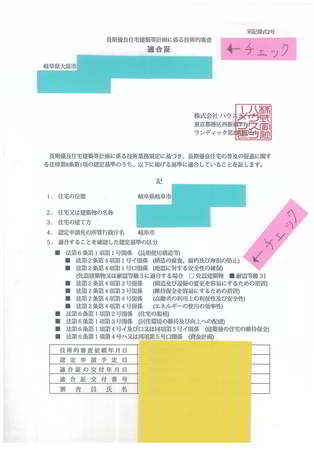

![]() 最後に、分かりやすいように写真を添付しましたが、「耐震等級3」の適合を受けた住宅は、証拠の書類があります。

最後に、分かりやすいように写真を添付しましたが、「耐震等級3」の適合を受けた住宅は、証拠の書類があります。

契約前には、必ず「耐震等級3」を示す適合証が、住宅会社から貰えるか確認して下さい。

適合証が無いと、地震保険料が安くなりませんので、ご注意して下さい。

![]() また、地震保険について詳しく知りたい方は、保険会社さんに確認をして頂くか、6月22日(日)の14時から、住宅とお金についてのセミナーを開催します。

また、地震保険について詳しく知りたい方は、保険会社さんに確認をして頂くか、6月22日(日)の14時から、住宅とお金についてのセミナーを開催します。

詳しくは、下記ホームページのご案内で、セミナーについて詳しく書いてありますので、ご参考にして下さい。

ホームページアドレス:http://www.hadanoie.jp/study/index.html#o_link_01

耐震等級3の適合証ですので、ご参考にして下さい。↓